ブログ

2021.09.30

コンサルティング

「人が成長し続ける風土」は、経営者にしかつくれない

コンサルティング

誰もが懸命になる「弱さを隠す」仕事

今回のコラムでは、社員個々人と組織、両方の潜在能力を開花させるための方法について考えたいと思います。

一説には、組織に属しているほとんどの人が、本来の仕事とは別の仕事に懸命になっているといいます。それは「自分の弱さを隠す」という仕事。会社での立場の上下や職歴の長短にかかわらず、多くの人に見られる傾向です。

ある仕事に対して自信があまりない場合でも、さも自信があるように振る舞う。そんな人は少なくありません。

「自信がない」という弱みを隠すのにはいろいろな理由が考えられます。

自信があるように振る舞ったほうが良い結果が出ると信じているのかもしれません。あるいは、自信がないことを周囲に悟られれば自分の立場が危うくなると考えているのかもしれません。

いずれにせよ、弱みを隠した時点で「なぜ自信がないのか」の根本原因は探られず、弱みを改善するチャンスは永久に失われてしまうこととなります。これは組織全体にとってもマイナスです。

組織に属するすべての人が自分の弱みを見せられる組織をつくり、経営者を含めた全員が成長の機会を逃さず捉えるためには、何が必要なのでしょうか。

人は大人になっても成長できる

多くの企業では、経験や知識の豊富な上司が部下を育成することが当たり前だとされています。しかし、本当にそうでしょうか。

育成とは上司から部下への一方向に固定されたものなのか。経営者を含む上司には、もう育成による「成長」の余地はないのだろうか。そんな疑問が浮かんでくるのです。

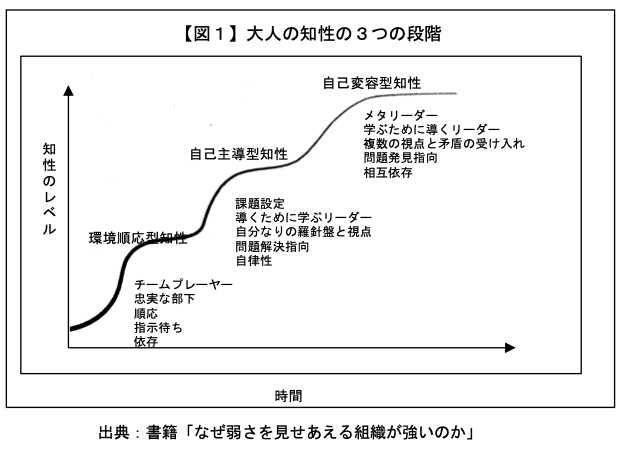

ここで考えたいのは、人間の「知性の成長」です。ただし、ここでいう知性は、いわゆる「頭がいい」こととは無関係です。

IQが高い、難解な数学が理解できる、膨大な知識を蓄えている……といったことではなく、端的に言うと「ある情報を受け取ったときにどう行動するか」。これが、知性の成長段階によって全く違うと言われています。

下図は大人の知性の3つの段階を図示したものです。

気をつけたいのは、経営者や上司だからといって、知性のレベルが高いとは限らないということです。

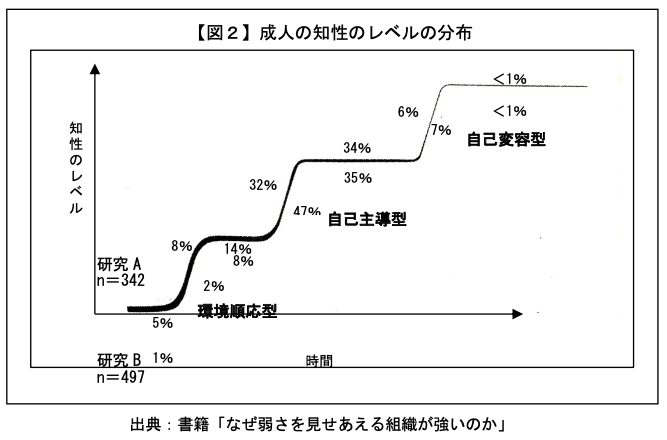

それでは、知性の3つの段階に属する人はそれぞれどのくらいいるのでしょうか。

下図はボストン・カレッジ キャロル・スクール・オブ・マネジメントのウィリアム・トーバート教授の調査を下敷きに、ハーバード大学のロバート・キーガン教授が改めて同種の調査を行なった結果です。

上図によると、最高レベルの「自己変容型」に達している人はわずか1%に過ぎません。

大切なのは、現時点での自分の限界を知り、まずは受け入れることなのかもしれません。そうでなければ、知性の成長はあり得ないでしょう。

企業文化をつくる経営者の行動

こうした大人としての知性レベルを成長させるには、「自分の限界を知り、それを超えたいという強い欲求」「成長を実現するための習慣」「成長を後押しするコミュニティー(ホーム)」が必要だといわれています。

自分の弱みを見せ合えることで人は自分の限界を知り、それを受け入れ、乗り越えることができる。会社はそのための「ホーム」であるべきなのではないでしょうか。

このホームは、人が弱みを見せ合える場でなければなりません。それは強い信頼関係があってこそ成り立つものです。

ただ、その形成は簡単ではありません。経営者が社員に向かって「弱みをさらけ出して構わない。そのことで君にマイナスになることはない」と宣言しても、すぐに「それならやってみよう」とはならないでしょう。

そうした風土に慣れないうちは「弱みにつけ込まれて軽んじられるのではないか」、「悪い評価を付けられるのではないか」という心理が働いて当然です。

まずは経営者自らが経営幹部と弱みをさらけ出し合う場を設け、その推移を確かめながら周囲に広げていく。そんな取り組みも必要となってくるのではないでしょうか。

ホームには安心と信頼関係が不可欠です。それを提供できるのは経営者しかいません。

好ましい企業文化の形成には、経営者自らが先導して模範になることが求められるのです。

(安東邦彦)

真の人材難時代に向けて.jpg)