ブログ

2021.07.08

コンサルティング

パワハラ対策の「その先」へ。管理者が管理できない体制を作ってはならない

コンサルティング

「部下から上司へのパワハラ」が起きるリスクもある

今回のブログでは、社会問題として広く認知されながらも、いまだ撲滅されていない企業内の「パワーハラスメント」(パワハラ)について取り上げます。

残念ながら、誰もがその名を知るような大企業でパワハラが発生し、裁判にまで発展している例は少なくありません。

何よりも被害者となってしまった従業員の救済が第一ですが、企業にとっても、パワハラの代償は小さくありません。企業イメージは大きく失墜し、優秀な人材が流出し、新規採用にも支障をきたす事態が予想されます。

社内の士気が下がり、生産性が落ちることも避けられないでしょう。

だからこそ多くの企業ではパワハラ防止が重要課題となっています。ただ、慎重になるあまり、別の問題に発展するケースもあるようです。

例えば、管理職は何をするにしても「これはパワハラになるんじゃないか?」と懸念を抱き、部下を適切な場面で適切に指導できなくなっている……そんな話がよく聞かれます。

もしかすると現場には、「パワハラ」という言葉を盾にして乱用する部下もいるかもしれません。

そこで今回は、一般的に指摘されるパワハラから派生した「何でもかんでもパワハラとする行為」に注目してみたいと思います。

これは部下から上司へのパワハラと捉えることもできます。企業にどんな影響をもたらすのか、そうした現象をどうやって収束させるのかについても考えてみましょう。

企業は宿命的にパワハラ発生のリスクをはらんでいる

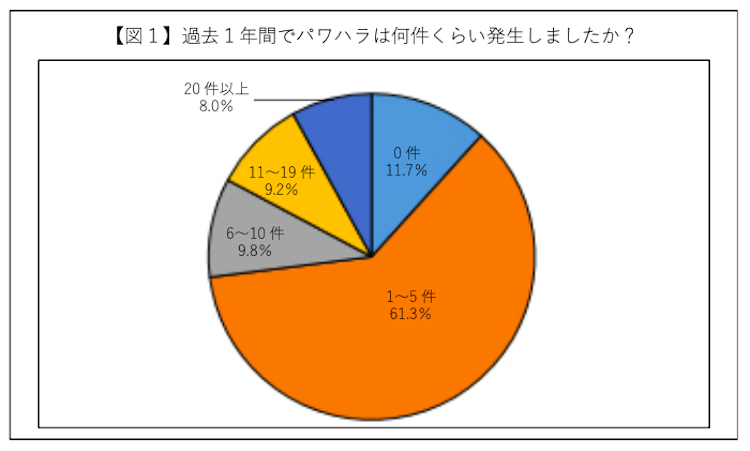

それでは最初に、パワハラ被害がどれほど生じているのかを確認しておきましょう。

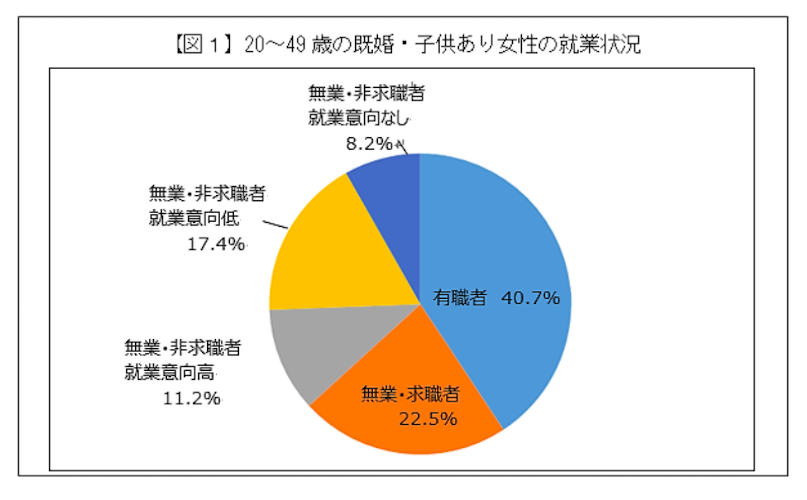

下図は株式会社クオレ・シー・キューブが行なった「職場のパワーハラスメント対策取り組み状況に関する実態調査」からの抜粋です。

過去1年間に何件くらいのパワハラ問題が発生したかを聞いています。

上図によると、パワハラがなかったと答えた企業は、わずか12%に過ぎません。1~5件が61%となっていますが、20件以上起きている企業も8%存在しています。

ここまで来ると、もはやパワハラは日常茶飯事で、それが企業風土となってしまっている実態があるのかもしれません。

また、発生件数の違いはあれど、パワハラがあったとする企業が9割近くを占める現実も重く捉えるべきでしょう。

この事実を踏まえるならば、基本的に縦社会で構成される企業という組織は、宿命的にパワハラ発生のリスク(それが本当にパワハラであったかは別にして)をはらんでいると考えたほうがよさそうです。

「上司の質問に答えない」「上司を無視する」というパワハラ

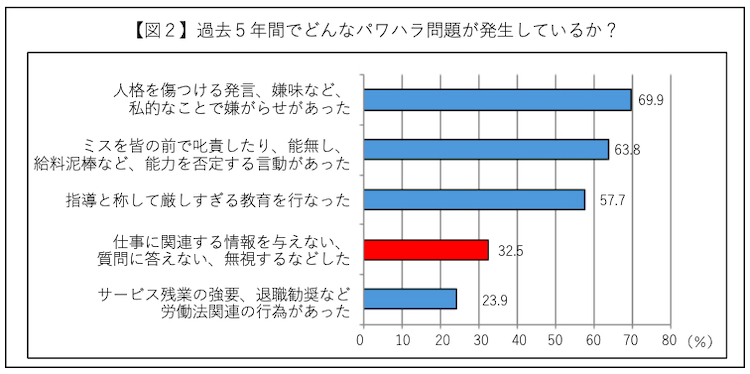

それでは次に、パワハラの具体的な内容を見ていきましょう。

実態を知ることは、現場で起こった行為が実際にパワハラなのかどうかを判断する材料となるはずです。過去5年間にどんなパワハラ事案が起きているか、上記調査から再度引用します(上位5項目)。

上図によると、「言葉の暴力」が上位を占めているのがわかります。そんなことが職場で起きている場面を想像するだけで嫌な気持ちになってしまいますね。

また、パワハラによって実際にどんな影響が出たかについても同調査は聞いています。

「被害者にメンタル面での問題が発生(84%)」「職場が混乱(59.7%)」「被害者が自主退職(35.4%)」「周辺従業員にメンタル面での問題が発生(18.1%)」と、当事者だけでなく、職場全体に影響を与えていることが明らかです。

そして、上図の中でも特に注目したいのが下から2つ目の項目。これは上司から部下への行為だけでなく、その逆もあり得るケースです。

部下が「上司の質問に答えない」「上司を無視する」などといった事態が起きている企業は、管理丹精が崩壊し、もはや会社組織の体を成していないとさえ言えるでしょう。

人材育成やマネジメントにおける「適正な範囲」とは

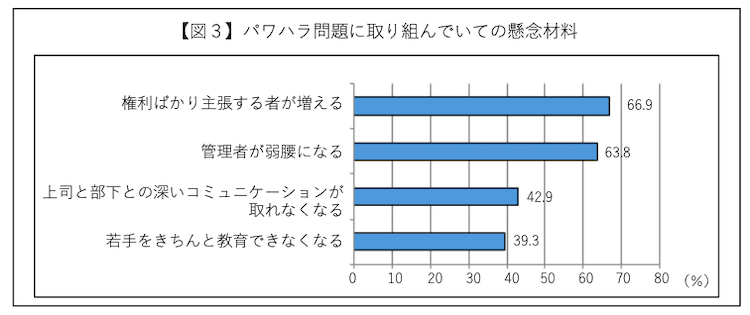

再度、上記調査から引用したい調査結果があります。

パワハラ対策を進める上で、どんな懸念材料があるかを聞いたものです(上位4項目)。

上図を見ると、会社でパワハラ対策を進める担当者の懸念は、上司が部下を適切に指導する機会が消失することで生じる「会社の機能不全」であることがわかります。

パワハラという問題を前にして、担当者や上司がどう対処すればいいかわからずにオロオロしている姿が浮かんでくるのです。

こうした実態を踏まえて考えれば、まず必要なのは「どんな行為がパワハラなのか」をしっかり認識することでしょう。

厚生労働省は、パワハラを「職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」と定義しています。

重要なのは、「業務上の適正な範囲を超えて」という部分。企業によっては、「適正な範囲」をどう考えるか、グレーな部分が残る実態もあるでしょう。

自社の人材育成やマネジメントにおける「適正な範囲」とは――? この点を明確にすることが、パワハラ対策を本質的に進めていく上で欠かせないのではないでしょうか。

(安東邦彦)