ブログ

2022.04.26

コンサルティング

目には見えないけど影響力は絶大! 「企業文化」が社員を変える

コンサルティング

部下の行動の「理由」はどこにある?

今回のブログでは「企業文化」と、それが社員に与える影響について考えたいと思います。

多くの経営者は、会社を今よりも成長させたいと考えているでしょう。その際には自ずと、社員にも何らかの変化や成長が求められます。これまでと同じことをしていても、会社が変わり、業績がアップすることはあり得ないからです。

ただ、社員に変化を促すことは簡単ではありません。「何をどのように変えればいいのかわからない」という経営者も多いのではないでしょうか。

このときに陥りやすい間違いは、社員の行動だけに注目してしまうこと。

経営者や上司の多くは、「この場合にはこんなふうに行動すべき」という、自分なりのあるべき姿のイメージを持っています。部下がそのイメージと異なる行動を取ったとき、経営者や上司は部下の行動だけを正そうとしがちなのです。

しかしながら、そうした対処では表面的な変化しか促せません。

なぜなら、社員の行動の背景には、その行動を取らせるだけの理由が存在するからです。

「理由」の根源にある企業文化を経営者・上司が知り、そこにメスを入れなければ、延々ともぐら叩きを繰り返すことになりかねません。

新人はすぐに自社の企業文化に染まってしまう

普段、企業文化というものを強く意識する機会は少ないかもしれません。目には見えないものだし、定量化する指標も存在しない。それが企業文化です。

一方で、企業文化は着実に、そして根強く企業に染みついていきます。

会社に新人が入社してきた場面を想像してみてください。新人は会社を深く理解したいと考え、先輩社員に「実際、うちの会社ってどんな感じですか?」と聞くでしょう。

つまり、新人は自社の社風、企業文化について先輩に聞いているわけです。

「経営陣はどんなことを重視している?」

「直属の上司の仕事の進め方は?」

「どういう行動が評価される?」

「どんなことをやっちゃいけない?」……。

質問された先輩は、自分が知る限りのことを伝えるはずです。自分がこれまでの社歴のなかで肌に感じて学んできたこと、他の社員との間で共有認識としていることを。

こうして新入社員は早々に企業文化をインプットし、それに沿った行動を取るようになっていきます。

先輩の教えが良いものであれば申し分ありませんが、そのインプット内容が、まさに経営者が変えたいと考えている「悪しき企業文化」である可能性も捨てきれません。

「会社に新風を吹き込む」ことを目的にして新たに採用しても、新人はすぐに自社の企業文化に染まっていってしまうのです。

社員の「信念」、その集合体である「企業文化」

経営者が会社を変革したいと思うとき、社員の行動だけに注目して、それをいちいち正しても十分な効果がない理由は、もはや明白でしょう。

彼らの行動は、先輩たちが脈々と受け継いできた企業文化によって形成されています。

根本的に行動を変えようと思うなら、その背景にある企業文化そのものを変えなければならないのです。

ここで問題になるのが、どうすれば企業文化を変えられるのかということ。

参考にしたいのが、ロジャー・コナーズとトム・スミスの共著『Change the Culture,Change the Game』(邦題:会社をどこから変えるか)です。

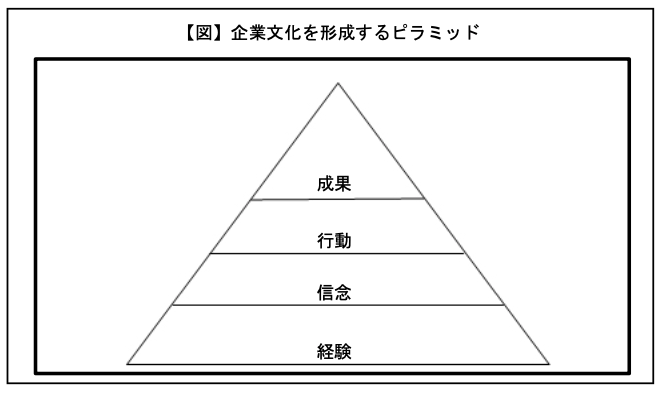

彼らは同書のなかで企業文化の成り立ちを図式化しています。

上図によると、ピラミッドの一番上に「成果」があります。目指すべき「成果」を明らかにすることが、会社にとっても社員にとっても道しるべとなります。

「成果」の下には「行動」があり、「成果」を実現できるかどうかは行動のあり方にかかっています。ただ、だからといって、行動だけ変えようとしてもうまくいかないのは先述の通りです。

本当に変えるべきなのは、ピラミッドで「行動」の下に位置する「信念」です。

先ほどの新入社員の質問を思い出してください。先輩からの「こうすれば会社でうまくいく」というレクチャーは、新人にとってはいわば信念の種としてインプットされていきます。

そして、社内で自分自身が実践してみて、それが間違いないという経験を重ねることによって、信念はより強固なものとして形成されていくのです。

それを良い意味で打ち壊していくには、経営者自身が新たな信念を生むためのサポートをするべきでしょう。

社員が達成すべき「成果」(目標)を明確に示し、それを実現するための行動を取る社員を全面的に支援していけば、当該社員のみならず、他の社員に対しても強力なメッセージとして伝わるはずです。

「自分の取った新たな行動が経営者から支援された」という経験は、社員の間に新たな信念を生んでいきます。

考えてみれば、社員は日々数えきれないほどの経験をしています。経験といっても、必ずしも特別なこととは限りません。

上司へ報告した際のフィードバック、会議での発言や進め方……。一つひとつは些細なことかもしれませんが、そのすべてが経験となり、信念を形作っていきます。

日々の経験に基づいて生まれる信念と、その集合体である企業文化。良くも悪くも根強いこの存在と向き合い、見直してみてはいかがでしょうか。

(安東邦彦)