- TOP

- ブログ&YouTube

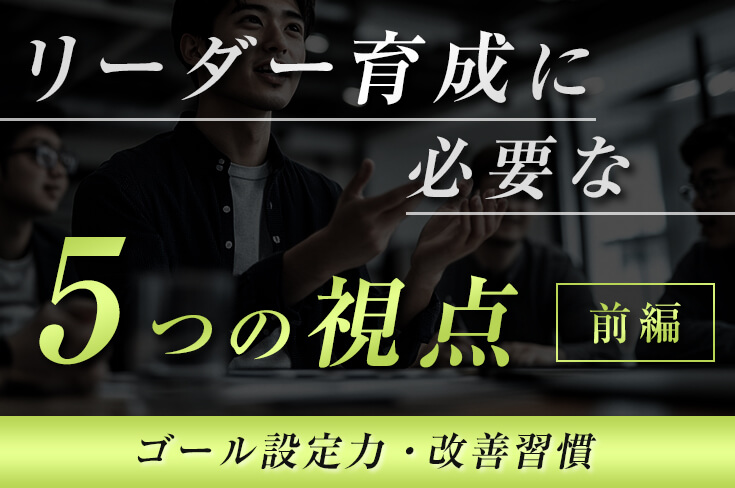

- リーダー育成に必要な5つの視点:前編

リーダー育成に必要な5つの視点:前編

今回のテーマは「リーダーを育成する5つの視点」です。

先日クライアントから、リーダー教育についてのご相談をいただきました。期待を込めて任命したチームリーダーがなかなか成果を出せず、どう教育したものか悩んでおられるのだそうです。

「そのリーダーは、周りのスタッフを引き立てるよりも個人プレーが中心になっています。また、チームの課題も解決できず放置してしまいます。その結果、チームがまとまらず、業績にも影響がではじめました。

任命してまだ半年なので見守る時期かとも思いますが、これ以上業績が落ちるのも見過ごせません。安東さんはリーダー教育についてどのように考えていますか? もちろん人材教育に正解はないと思うのですが、ヒントや突破口になることがあれば教えてください」

リーダーの育成は、経営にとって非常に重要な課題です。ご相談のように業績に影響しているケースではもちろん、そうでない場合もしっかりと向き合う必要があるでしょう。

ご相談者様もおっしゃる通り、教育に絶対の正解はありません。しかし、たくさんのクライアントに接しながら試行錯誤するなかで、リーダー教育で一定の成果を出すために必要ないくつかの視点が見えてきました。今回はその視点について、前編・後編に分けてお伝えします。

■リーダー育成に必要な5つの視点

リーダー教育には、大きく分けて次のような5つの視点が求められます。

- ゴール設定力…「いつまでにどんな成果を出すか」「どのように達成するか」を設定し、チームをまとめる力

改善習慣…常にPDCAを回し続ける力

人材活用力…メンバーの特性を見極め、適材適所の配置を行う力

人材育成力…メンバーが成長できる環境をつくる力

課題解決力…チーム運営に伴う課題を解決する力

この5つを高いレベルで体現できれば、その人は非常に頼もしいリーダーとなるでしょう。しかし、これら全てを最初からこなせる人はいないものです。

また、経営者がリーダー一人ひとりに個別教育を施すのも現実的ではありません。ですから、リーダー自身が力を磨いていけるよう、上記5つの視点に基づく「教育の仕組み」をつくることが大切です。

そして、仕組みづくりの際には、成果を出すための基盤となる「ツール」も必要です。それぞれの視点ごとに、仕組みとツールの具体例をみてみましょう。

■ゴール設定力を育てる仕組み

ゴール設定力の育成では、ツールとして「経営計画書」を活用します。

経営計画書の主な用途は、「会社の方向性を示して社員をまとめる」「経営者の意思を共有する」などです。そして、以下のような運用を行うことで、経営計画書は「ゴール設定力育成ツール」としても活用できます。

①経営計画書の一部分をリーダーにも作成させる。

②経営計画書の一部に加え、チームの使命も制作させる。

③チームの使命とは、端的にいえば「そのチームは、自社において何をなすために存在するか」を表したもの。経営者が立てた組織全体の目標に対し、チームがどのように貢献するかの具体的な年間計画を立案させる。

④計画実行の成果を評価し、その結果をもとに次年度の年間計画を立案させる(以降は④を繰り返す)。

もちろん、初めは拙い計画が出ることも多々あるでしょう。しかし、上記のような段階を踏みながら年単位でトレーニングを積むうちに、次第に計画の精度が上がり、正しいゴールを設定する力が身についてきます。

経営計画書を経営者一人で作成している会社も少なくありませんが、それはある意味で非常にもったいないことです。ぜひ、経営計画書を育成ツールと捉え、リーダーを巻き込みながら運用してみてください。

■改善習慣をつける仕組み

改善習慣の教育では、ツールとして「会議」を活用します。

成長途中のリーダーによくあるのが、”計画の成果が思わしくないとき、ひたすら行動を繰り返して改善を図る”ケースです。つまり、PDCAのC(評価)とA(改善)に課題があるということですね。このようなときに、トレーニングツールとして役立つのが「評価・改善を目的とした会議」です。

たとえば、定期的に行う全社会議の目的に「部門ごとの成果および次月計画の共有」を組み込むとします。

すると、「発表するからには、チームの行動を振り返って改善策を考えざるを得ない」環境ができ、リーダーは自然と評価・改善のプロセスを踏まえて次の計画を立てられるようになるのです。

弊社では、「月間計画の進捗を、週に一度のチーム会議で確認する」「年に一度の経営計画発表会で、年間の成果を振り返る」といった具合に、大小さまざまなスパンで評価と改善を行っています。会議を区切りとして活用しながら、PDCAを回し続ける習慣をつけていきましょう。

続く後編では、「人材活用力」「人材育成力」「課題解決力」を育てる仕組みについてお伝えします。